2024年12月21日星期六

2024年11月28日星期四

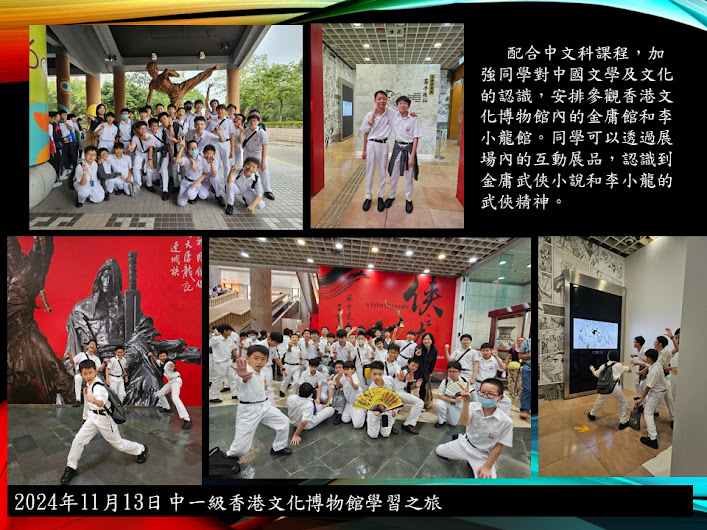

2024年11月13日星期三

2024年11月1日星期五

二十四節氣:冬季

二十四節氣的冬季有:立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒

立冬(11月7日或8日):秋去冬來,冬季開始以「立冬」為準,農業部資訊顯示「立冬」意指一年辛勞,歷經寒暑,體力衰弱,必須透過進補恢復元氣,因此才有「立冬日要進補」的補冬一說。

小雪(11月22日或23日):「小雪」時節氣溫會開始下降,且受到東北季風影響,常有強勁的風勢,意味著氣候寒冷開始降下小雪。「小雪小到」:對溫度極為敏感的烏魚會在這時候盛產。

大雪(12月7日或8日):為冬季二十四節氣之一,這天非常適合早睡晚起,古人認為待日出後再起床,能躲避嚴寒以涵養人體陰氣。俗語「小雪醃菜,大雪醃肉」,古時候沒有冰箱要保存食物不易,並會在這天掛上醃肉、香腸、鹹魚等醃製品。

冬至(12月21日或22日):又能稱冬節、賀冬、冬至節、亞歲,是二十四節氣的第二十二個節氣,以及八大天象類節氣之一,這天太陽幾乎直射在南迴歸線,是北半球中全年白天最短、黑夜最長的日子。在古代,「冬至」不只是官民同慶的日子,更成為了重要的國定假日俗話說:「冬至大如年」,無論從前或現在,這天家家戶戶都會聚在一起搓湯圓,其樂融融的品嚐熱呼呼的各種湯圓。

小寒(1月6日或7日):是二十四節氣中第二十三個節氣,氣溫最低的節氣「小寒」來臨時,也表示著開始進入一年中最寒冷的日子。農業部資訊分享「小寒」屬於農曆十二月的節氣,十二月古稱「臘月」,十二月初八民間流傳有吃臘八粥的習俗,用糯米、桂圓、荔枝乾、蓮子、紅棗、花生仁、瓜條、杏仁、松子、白果、栗子等熬成甜粥,敬佛祭祖,並互相餽贈。

大寒(1月20日或21日):「大寒」是二十四節氣中的最後一個節氣,準備明旦迎接新歲,是冬去春始來的景象。「大寒」也意謂酷寒極冷,和「小寒」是一年中最寒冷的時期,溫度低風也大,地表積雪不化而呈現出冰天雪地、地凍天寒的嚴寒景象。「大寒不寒,春分不暖」:大寒若不冷則寒天向後移,翌年春分時節天氣仍會十分寒冷。

2024年10月11日星期五

2024年9月19日星期四

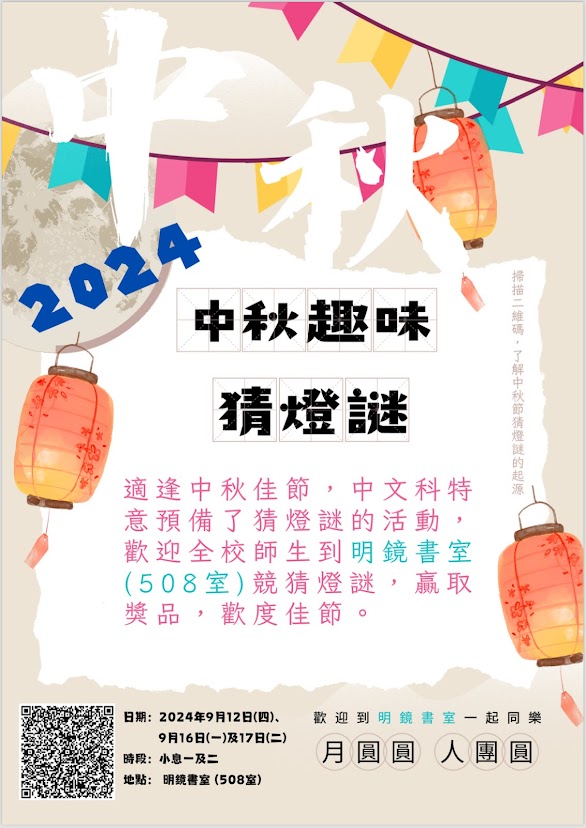

2024年9月17日星期二

2024年9月12日星期四

2024年9月5日星期四

2024年9月3日星期二

2024年8月18日星期日

2024年8月10日星期六

2024年8月1日星期四

二十四節氣:秋季

二十四節氣的秋季有立秋、處暑、白露、秋分、寒露、霜降

立秋(8月7日或8日):緊接在「大暑」後,不代表酷熱天氣已經結束了,而是意味夏天逐漸過去,表示秋天的開始,天氣逐漸涼爽。開始進入秋收季節,農民們忙於收割夏季作物,同時開始秋季的農事準備。立秋後每下一次雨,氣溫就會涼爽一些,也有「一場秋雨一場寒」的說法。

處暑(8月22日或23日):「處暑『的「處」在以往有著停止的意思,表示暑氣在這時會漸退,天氣逐漸涼爽,夜晚溫度也會開始下降。「處暑」後天氣雖仍炎熱,但冷空氣已開始能夠影響東南亞地區,植物開始變色,樹葉會逐漸轉黃。農業部資訊提供,「處暑」會有俗稱「作七月半」的中元的民俗活動,從七月初一起,就有開鬼門的儀式,直到月底關鬼門止,都會舉行普渡布施。

白露(9月7日或8日):「白露」是二十四節氣中的第十五個的節氣,也是秋天的第三個節氣,此時秋意漸寒,晨露增多,氣溫進一步下降,秋季已經深入到來。這時秋季农作物逐渐成熟,准备迎接丰收。俗語「白露白迷迷,秋分稻秀齊」:白露前後若有露,則晚稻將有好收成。

秋分(9月22日或23日):這時候陽光幾乎直射赤道,此後太陽直射點繼續南移,故秋分也稱降分。表示晝夜平分,白天和黑夜的時間相等,秋天的涼意更爲明顯。「秋分」是風和日麗、美好宜人的時節,風和日麗。中秋為「秋分」節氣時的節日,除了是在農產收成的時期外,更重要的應有取於月圓的幸福象徵。

寒露(10月8日或9日):二十四節氣中的「寒露」,氣溫相較於「白露」會更加寒冷,冷空氣逐漸加強,露水也會凝結成霜,同時植物也會进一步凋零,大地逐渐变得干燥。「寒露」意味著深秋的到來,氣候由涼爽逐漸轉入寒冷下雪。

霜降(10月23日或24日):「霜降」是秋季的最後一個節氣,進入「霜降」後,天氣漸冷,降霜也更爲明顯,地面可能出現霜凍。不耐寒的植物將停止生長,呈現一片深秋景象,為欣賞楓葉的好時機。秋季農事進入尾聲,人們逐漸準備迎接冬季。

2024年5月7日星期二

2024年5月1日星期三

二十四節氣:夏季

二十四節氣的夏季有立夏、小滿、芒種、夏至、小暑、大暑

立夏(5月5日或6日):二十四節氣之中的「立夏」又稱為「春盡日」。日照增加逐漸升温,天氣漸漸變得越來越炎熱,因冷暖空氣對峙、近地面暖濕氣流上升產生的對流天氣等因素,導致陣雨和雷雨會明顯增多,所以「立夏」告訴我們春天已結束,夏季來臨之意,表示著萬物進入旺季生長的一個重要節氣。

小滿(5月20日或21日):「小滿」節氣期間東南亞降雨頻繁、暴雨增多,諺語「小滿雨水相趕」,小滿中的「滿」指的是雨水之盈,意味著正進入梅雨季節。這時候不僅是農作物生長最旺盛的時期,同時連人體的生理活動也處於最旺盛的時期,注意適時添加衣服注意保暖,避免著涼感冒。

芒種(6月5日或6日):氣候複雜多變的「芒種」開始後便代表正式進入盛夏,高溫天氣頻發,濕度偏大,而且較為悶熱。芒種的到來也意味著一些地區將迎來豐沛的雨量,俗語「芒種逢雷美亦然,端陽有雨是豐年」,指芒種的雨水是豐收的預兆。

夏至(6月21日或22日):梅雨結束,而颱風的旺季也緊跟著來臨的「夏至」,在古時又稱「夏節」,在古代是非常重要的節日,還會為此而放假。「夏至一陰生,冬至一陽生」表示,過了「夏至」後白晝會逐漸變短,黑夜會逐漸變長。

小暑(7月6日或7日):「小暑」不算非常非常炎熱,但是卻是開始發揮高溫威力的時節,加上潮濕悶熱容易滋生黴菌。相傳古代在「小暑」這段時間,皇帝都會在農曆六月六日曝晒龍袍,民間也跟隨皇帝的行為,將衣服、棉被、書籍、圖畫等拿出來晒,不只能夠利於健康,也能抵擋掉晦氣。

大暑(7月22日或23日):在「小暑」之後的第十二個節氣「大暑」,也是夏天最後一個節氣,為一年當中陽氣最旺盛和最炎熱的一天,各地大多為高溫炎熱的天氣。「大暑」是二十四節氣中非常重要的節氣之一,許多地方更有著曬伏姜、喝伏茶、燒伏香的習俗,都是為了應對炎熱酷暑。

2024年2月1日星期四

二十四節氣:春季

二十四節氣的由來是什麼?又有哪些意義?

在古代,因沒有精密測量時間的方式,所以根據太陽運行而創造出 二十四節氣。

二十四節氣須按照太陽在天空中運行的真實位置而定,二十四節氣其實是一個「時刻」,而非「一日」。

太陽在黃道上的位置可以用來確定二十四節氣的交接時刻,因此自然界會出現明顯的節氣變化,比如季節、氣溫、降水、天氣等。

二十四節氣:春季

雨水(2月18日或19日):是二十四節氣中第二個節氣,表示降雨量開始增多、春雨綿綿。「雨水」時氣溫會逐漸回升、冰雪會融化為水,空氣中的水蒸氣增加而導致容易下雨。諺語説「雨水連綿是豐年,農夫不用力耕田」,意味著「雨水」的來臨,即是預兆年成豐收的好兆頭。

驚蟄(3月5日或6日):農業部分享「驚蟄」象徵春雷初響,萬物萌發之景象,「驚蟄」後不論害蟲或益蟲會全部復甦,古人為了防害蟲便有兩項含有衛生意義的習俗,一是聽到第一聲音春雷響時,要趕緊將衣服抖一抖,相信這樣可以經年不受蝨子跳蚤侵襲。另一是要取石灰灑在門限外,如此可以使蟲蟻整年不敢上門。因此也延伸出「打小人」的習俗。

春分(3月20日或21日):二十四節氣中的「春分」,為春季九十天的中分點。農業部分享「春分」時,白晝的時間會漸漸增長,農家子弟必須早起下田操作。「春分」氣候變化較大,氣溫也較不穩定,因此人或作物極易於此時生病或感染病蟲害。「春分」時注意增減衣物預防生病,也會進行病蟲害防治,作物則生育良好。

清明(4月4日或5日):春暖花開、景色清明,但氣候仍不穩定,作物生長易受影響,冷熱無常的氣溫變化也較大,此時的寒流會讓人疏於防範。「清明」為二十四節氣中,唯一既是民俗節日又是氣象節氣的「節」。「清明」除了掃墓、踏青以外,古人還有摘取柳枝插在頭上的習俗以及畫蛋、雕蛋、鬥雞、拔河、打鞦韆等民俗活動。

穀雨(4月19日或20日):「穀雨」是春季的最後一個節氣,也是唯一將物候、時令與稼穡農事緊密對應的一個節氣。「穀雨」天氣溫和,雨水也明顯增多,對穀類作物的生長發育幫助很大。「穀雨」的到來意味著寒潮天氣已結束,極利於農作物中穀類作物的生長。